Powered by 環境スペース株式会社

一級建築士事務所/計量証明事業登録第1307号

今のワークプレイスに満足していますか?実は、音の問題でお困りの企業様から相談が増えています。

- 取引先との商談が丸聞こえ

- 機密情報の打合せなのに周囲に聞こえてしまう

- うるさくて仕事に集中できない

- ウェビナー(情報発信)したいんだけど

- オンラインミーティング中なのに周囲がうるさい

- オンライン配信に困っている

例えばこんなワークプレイス+防音の"CASE"

CASE 1防音オフィス+防音スタジオ+オープンスペース

賃貸人

東京都渋谷区 株式会社MRSホールディングズ様

概要

大きな1つのフロアを3区画に分け、異なる用途での運用を可能にした一例です。それぞれの区画(左図赤枠上図赤枠)には、民間企業をはじめ、知的財産権を扱う企業、資金移動及び電子決済代行を行う企業などの、高度なセキュリティーが要求されるテナントが入居。

1ワークプレイス見直しの経緯

このような業種には非常に高いレベルの守秘義務があり、会話などの音漏れは守秘義務違反、訴訟問題にも発展しかねません。

2課題の解決

事前に音の測定をして、実際に発生する音や対策に必要な遮音性能を適切に判断・設計し工事に活かすことで、センシティブなテナントのご入居にも対応できるオフィス区画を創出いたします。

3オフィスに多様性を

区画を分けることで、それぞれを独立した賃貸オフィスとして貸し出すことも可能。常設オフィスや、会議室の時間貸しなど、多目的にご利用いただけます。

4クライアント様のお声

代表取締役 松原高司 様

特許権支援をはじめとする弊社の事業において、クライアント様案件の守秘義務は絶対です。環境スペース様には、設計から施工後の測定まで、責任を以て取り組んでいただけました。

弊社社員はもちろん、スペースをご利用いただくお客様にとっても良質な空間となる場を、創造してまいります。

5オフィスギャラリー

CASE 2部分原状回復+防音会議室+防音テストルーム+防音スタジオ

物件名

13階西側、14階、15階(以下、スーパーグレードTビル)

賃借人

(以下X)

賃貸人

(以下Y)

賃貸人指定業者

(以下Z)

1ワークプレイス見直しの経緯

賃借⼈Xは、働き⽅の現状把握、業務分析の結果、DX適応を⾒据え、ワークプレイスの⾒直しによる統廃合を経営決断した。結果、13階⻄側、14階を原状回復、15階に機能集約を決定した。

2問題の抽出

①スーパーグレードTビルにおいて、13階⻄側、14階の原状回復⼯事は、スーパーゼネコンT が指定業者であり、費⽤のコントロールが不可能なことであった。(指定業者の⾼額費⽤の問題点)

②13階東側、15階機能集約のオフィスにおいて、⼯事区分により躯体とつながる防⾳⼯事がB ⼯事になった場合、⾼額費⽤の問題が発⽣する。(B⼯事の問題点)

3結果

2−①については、Xと2回、原状回復適正査定で実績のある⼀般社団法⼈RCAA協会の運営⺟体である株式会社スリーエー・コーポレーションのオフィス移転PMRの堀⽥猛にお願いした。その結果、下記となりました。

(カッコ内は税込)| 初回見積金額 | 34,800,000(38,280,000)円 | 再見積金額 | 32,600,000(35,860,000)円 | 合意金額 | 25,300,000(27,830,000)円 | 削減額 | 9,500,000(10,450,000)円 | 削減率 | 27.3% |

|---|

2−②については、Yと真摯に話し合いを⾏い、C⼯事とすることで合意。内装設備⼯事をすべて可視化し、三社競争⾒積りの上、業者を決定した。TQC及び価格コントロールを実現した。

4クライアント様意見

コロナ禍で⾳の問題がクローズアップされております。

防⾳には「遮⾳」、「吸⾳」があり、床、壁、天井、開⼝部において全て防⾳対策⼯事する必要があります。まず⾳を科学的に分析し、数値化することで⾒える化を実現。会議室、テストルーム、スタジオ、執務室など使⽤⽤途により防⾳⼯事どこまで施すかで変わります。

企業の⽬的は、⽣産性向上とイノベーションの創出につきます。私⾒ですが、弊社のオフィスはそのようなことをイメージしたと感じています。

本来であれば、防⾳ついてすべてをオープンにしたいところではありますが、企業機密ですので壁の写真のみを開⽰させていただきます。

次のオフィス移転の際には、働き⽅をサーベイし、ABWの概念を基準に防⾳はもちろん⽣産性向上のワークプレイス、イノベーション創出しやすいワークプレイスをデザイン設計まで含め、ワークプレイスストラテジスト、PMRとともにNEWオフィスを創り上げたいと思います。

※ABWとは、「Activity Based Working(アクティビティ・ベースド・ワーキング)」の略。

「時間」と「場所」を⾃由に選択できる働き⽅のこと。ABW の場合は、オフィスの内外を問わず働く時間、働く場所を⾃由に選べる。

会社のメリット…コスト削減。

社員のメリット…仕事と⽣活のバランスがとりやすくなるというメリット。

記事を書いた人

一般社団法人RCAA協会 理事長

ワークプレイスストラテジスト

萩原 ⼤⺒

本件担当者

一般社団法人RCAA協会 理事 兼 株式会社スリーエー・コーポレーション

オフィス移転PMR

堀田 猛

知ってるようで知らない防音とは…?

防音の目的って「外に音が漏れない」、いわゆる遮音ですよね。でも、遮音だけではなく、吸音も必要になってくるのです。

防音とは、「遮音」と「吸音」を機能させる対策と素材の事を指します。

簡単な説明

「防音」とは、外の音が室内に入ったり、室内の音が外に漏れたりしないこと。具体的対策は「遮音」と「吸音」の2つ。

「遮音」とは、空気中を伝達してくる音を遮断して、外へ音が漏れないようにする方法。

「吸音」とは、音を吸収することで音の反射を防ぎ、音が外に漏れることを防ぐ。音を発している室内の音の反響を抑える方法。

専門家のコメント

オフィス防音の需要の高まり

住宅、商業施設、音楽ホールなどに比べ「オフィス」に対する音環境の改善はやや遅れ気味だった体感がありますが、近年では立地、広さやレイアウトだけでなく、オフィスの防音対策を重視したいと考える方も多くなってきました。

例えば会議室の防音。聞かれたくない内容の打合せなど、情報漏洩の可能性を心配したり、オフィス内の様々な騒音が従業員の集中力を低下させ、生産性を阻害する要因となっていると指摘されるようなケースもあります。

また、近年のリモートワーク需要におけるサテライトオフィスやシェアオフィスの増加、テレワーク促進によって生まれた自社内のスペースをレンタルオフィスとして貸し出すので界壁間を防音したいという企業様からのご相談もいただくようになりました。

オフィス以外でも、弁護士事務所やクリニックの診察室、カウンセリングルーム、調剤薬局の相談カウンターのような接客スペースや、コールセンターのブースなどのように、プライバシーを守りたい場所においても防音対策の必要性が高まっています。

防音の原則「ABCルール」

オフィス防音に有効な方法として、次の3つの原則がよく知られています。

- 吸音(Absorb)

- 遮音(Block)

- サウンドマスキング(Cover up)

3つの英語の頭文字をとって「ABCルール」などと呼ばれることもあります。

吸音

音の反射を抑え、増幅しないようにする対策方法です。オフィス内はスチールや硬質プラスチックなど、音を反射しやすい素材が多いため、家庭の居室などに比べて音の反射が大きい傾向にあります。Web会議におけるハウリングの原因の一つにもなってしまいます。

布製の吸音材などを壁に取り付けたり、吸音カーテンや吸音パーテーションなどを用いて音の反響を抑えるだけでも聞こえ方は随分変わりますが、吸音は「防音」ではないので、吸音するだけでは防音対策としては不十分です。防音対策のためには次に説明する「遮音」を行う必要があります。

遮音

部屋の中から外に漏れる音を遮断する方法です。外の音が部屋の中に入って来ないようにする場合も同様です。壁の補強や防音ドアの採用などが有効な方法ですが、話し声よりも大きな音や、振動を伴うような機械音などを防音したい場合、更に高いレベルの防音対策をしたい場合は、壁だけでなく、床や天井も含めた大掛かりな防音対策が必要になる場合もあります。

サウンドマスキング

音を音でカバーする対策方法で、音漏れする会話と似た周波数の音を意図的に流すことで、会話の声を聞こえにくくします。ブースを造ることが難しいオープンな打合せスペースや接客カウンターなどでよく使われる対策方法で、専用のマスキングシステムも開発されていますが、BGMを流したりする方法なども有効です。ただし、そもそも遮音が不十分な環境下ではあまり効果は期待できません。

環境スペースでは、実際のオフィスにお伺いし、騒音レベルを測定したり防音すべき音を特定したりすることで、お客様のワーキングスペースに応じた最適な防音対策をご提案させていただいております。

環境スペースの誕生

私は大学建築科を卒業後、大手店舗・事務所内装の会社に就業し、多くの商業施設の設計・施工をしておりました。ちょうど時代がオープンリールテープからVHSに移り変わり、ビデオスタジオやナレーションブースなどの需要が多くなってきた頃、防音・音響といった分野に注目し、「音」に特化した建築内装を考えるようになりました。

また、当時は自宅にピアノを置くご家庭も増えてきた時期でもありました。住宅にピアノ室を作るにあたり、お客様からデザイン性の高い防音室が求められ、防音・音響だけでなく、空間デザインのセンスや建築の知識も必要とされました。

環境スペースは、こうした時代のニーズに対応し、「防音と音響」、更に店舗内装で培った「空間デザインと建築構造」の両者の専門性を兼ね備え、且つ音響測定も可能というハイブリッドな防音設計施工業者として創業したのです。

防音専門業者としての取り組み

それまでも防音工事を行う会社がなかった訳ではありません。ですが、音とは人の感覚に大きく左右され、ある人にとっては気にならない音が別の人にとってはうるさく感じられるようなこともあり、問題になるケースが発生していました。

環境スペースでは、感覚ではなく「音」を測定・数値化できるよう、計量証明事業所の許認可を取得。そして、物理学に基づく「質量則」に則って、防音の設計・施工を行うことに取り組み、本当の意味でお客様にご満足いただけるプロフェッショナル集団を目指して参りました。

音の大きさ(音圧)や周波数によって、また、建物の構造や周辺環境によっても防音対策の方法は異なります。単に防音するだけではなく、その部屋を使う方のことを考えた心地よさや快適さといった感覚的な部分までも数値化し設計に反映することができるからこそ、音だけにとどまることなく、機能性や建築デザインといった生活環境すべてを改善することができるのです。

オフィス以外にも、防音が必要な様々な施設から設計施工のご依頼をいただいております。音響や内装デザイン、ゾーニングなどのプランを含めた防音設計施工をワンストップでご提供できることが環境スペースの強みであると考えております。

環境スペース株式会社

嶺島 伸治

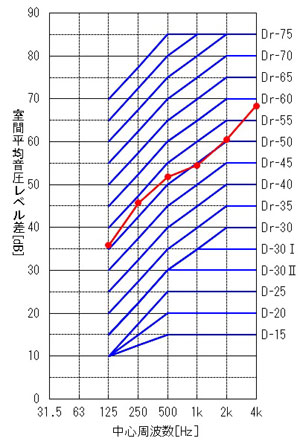

D値と遮音性能

D値とは

D値とは、JIS A 1419:1992(注) に規定される遮音等級のことで、数値が大きいほど遮音性能が高いことを示します。(注)2000.1に改訂されたJIS A 1419-1:2000におけるDr値がD値に相当します。

具体的には

どれくらい音が止まるか?の基準になります。「殆ど聞こえなくなる」や「あまり聞こえない」等では個人の聴覚・感覚になってしまい、基準が必要なのです。また、D値の性能評価において、検討する周波数帯も減らせる音圧も決まっています。

施工事例